Confrontée au défi de triple performance – économique, environnementale et sociale – l’agriculture est aujourd’hui dans une situation de mutation majeure du fait de l’intégration du numérique dans les différentes fonctions des exploitations. Et précisément, les nouvelles technologies du numérique peuvent apporter des solutions pour gagner en performance sur les dimensions économique, environnementale et sociale.

Le numérique est de plus en plus présent et embarqué dans les champs, les étables, les équipements, mais aussi dans les échanges entre les agriculteurs et leurs clients. Il peut transformer le travail, aider aux décisions, permettre de prévoir et anticiper les risques, faciliter les échanges.

À travers le potentiel d’innovation qu’il propose, le numérique est ainsi un véritable levier de transformation pour créer de nouvelles chaînes de valeurs, associées à des enjeux économiques, et cela concerne toutes les agricultures, les différents circuits commerciaux et types de production agricole (y compris le bio et l’agroécologie).

1. La robotique agricole se déploie surtout dans les élevages bovins laitiers avec le robot de traite.

La robotique permet de réduire la pénibilité et le coût de certaines tâches exigeant de la main d’œuvre : la traite, le désherbage, la taille, la récolte…elle permet aussi de limiter les intrants (eau, engrais, produits phytosanitaires) et l’exposition aux produits phytosanitaires, tout en permettant un gain de productivité…

Si les robots sont aujourd’hui bien implantés dans les bâtiments, à l’instar des robots de traite, des développements scientifiques et technologiques sont encore nécessaires pour les adapter aux contraintes des milieux ouverts (variabilité du terrain, des conditions météorologiques) et à la diversité des tâches (semis, récolte…).

L’Observatoire des Usages de l’Agriculture Numérique (Digit-Act / Irstea) a publié une de ses premières études sur la robotique agricole en 2018. Elle indiquait que 10% des éleveurs en bovin lait étaient équipés en robots de traite et que 70% des éleveurs achetaient un robot de traite lors du renouvellement de leur matériel. Elle précisait aussi que seulement quelques robots étaient utilisés en aviculture et les autres élevages, et que pour les cultures végétales, l’usage des robots est encore faible et concerne surtout le maraîchage et la viticulture.

Le frein principal à l’adoption des robots est la nécessaire adaptation des pratiques agricoles que son usage induit: circulation des animaux, infrastructures, adaptation des cultures ou encore adaptation des pratiques pour prendre en compte l’autonomie et le mode de circulation des robots. Le gain de temps est également nuancé par les opérations de maintenance, le temps d’apprentissage des nouveaux robots et la dépendance aux alertes dans le quotidien des agriculteurs.

C’est néanmoins un marché en plein développement. L’agriculture représente le 2ème marché de la robotique de service. Le marché mondial de la robotique agricole est estimé à 15 milliards d’euros à l’horizon 2020 (source Innovaction / APCA). De nombreuses startups sont à l’œuvre à l’instar de l’entreprise Naio à Toulouse qui développe un robot capable de désherber et biner en autonomie des parcelles de légumes. Les centres techniques sont également fortement impliqués dans le développement des robots de demain, notamment les équipes d’Irstea.

2. L’Agriculture numérique, c’est aussi l’exploitation de l’information agricole (data ou données numériques), au niveau de l’exploitation, mais aussi au niveau des territoires ou des filières :

- Agriculture de précision pour répondre précisément aux besoins des plantes et animaux : fertilisation, irrigation, alimentation des animaux assistées par ordinateur

- Suivi et pilotage de l’exploitation, aide à la décision, partage de données, intelligence artificielle, climat smart agriculture

- Capteurs, drones, satellite, portables, outils et machines connectés

- Traçabilité et pilotage de la production alimentaire (circuits longs ou courts) allant de la parcelle (ou de l’animal) au consommateur

Le rapport Agriculture-Innovation 2025 (MAAF 2016) a notamment souligné l’enjeu important que représente l’exploitation des données numériques pour le monde agricole, ainsi que la nécessité de mettre en place un portail des données agricoles. La multiplication des sources de données, combinée à des capacités renforcées pour leur stockage et leur traitement, rend possible le développement de nouveaux services innovants pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur : agriculteurs, organisations professionnelles, industriels et distributeurs.

Ce développement conduit à une transformation radicale des usages, des modes de production, de la relation de la production à son environnement, de la relation du producteur au consommateur.

La valorisation des multiples données existantes permettra l’émergence de nouveaux services, de nouveaux outils d’aide à la décision accompagneront les agriculteurs dans la conduite de leurs exploitations, la puissante traçabilité permise par ces données géolocalisées ouvrira à l’agriculteur de nouvelles possibilités de valorisation et de contractualisation.

Les relations de l’agriculteur à sa banque, son assurance, sa coopérative ou sa chambre d’agriculture seront bouleversées.

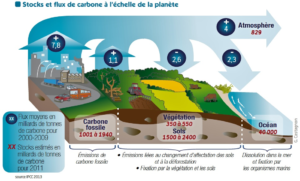

3. Le numérique aide au développement de l’agroécologie.

L’agroécologie complexifie les itinéraires techniques. Les TIC et la robotisation croissante des exploitations accompagnent cette transition écologique. Les outils d’aide à la décision fondés sur des modèles prédictifs nourris par le big data, l’alerteront sur les problèmes de son bétail ou de ses champs et ses agroéquipements l’accompagneront avec une incroyable précision pour apporter la bonne dose au bon endroit au bon moment – qu’il s’agisse d’eau, d’engrais ou de traitements.

Pour les exploitations – mais surtout pour le territoire –, robots, drones, satellites donnent des informations précises sur les situations nutritionnelles, les probabilités d’attaques de maladies et de ravageurs… La manière de faire de l’agroécologie appuyée par le numérique sera beaucoup plus précise et intelligente. Il n’y aura pas de bonne agroécologie sans numérique hyperdéveloppé et contrôlé par le collectif (Michel Griffon, Président de l’Association de la promotion de l’agriculture écologique intensive).

4. Le numérique va bouleverser la relation commerciale.

Le numérique va avant tout changer son rapport avec le consommateur. Demain, nous pourrons davantage individualiser l’offre, grâce à la data, et mieux cibler le consommateur. C’est ce que font déjà Google et Facebook en nous proposant des publicités personnalisées. Cela permettra une mise en production au plus près des besoins des consommateurs. On pourra affiner la production pour éviter la discordance de l’offre et de la demande en limitant la fluctuation des prix. On pourra également réduire les coûts en matière de logistique, en circuit court comme en circuit long, par une mutualisation des transports. Le numérique est un magnifique outil de mise en relation des acteurs !

5. Un écosystème aux niveaux national et européen s’est rapidement constitué pour le développement de l’agriculture numérique.

Dès 2012, l’APCA a créé un réseau Innovaction sur Internet et les réseaux sociaux, pour informer les techniciens et les agriculteurs sur les innovations de l’agriculture numérique.

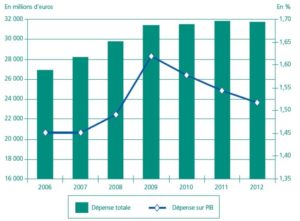

La formation professionnelle est également en forte mutation, en intégrant le numérique dans les modalités de formation. VIVEA accompagne depuis plusieurs années cette mutation et favorise l’émergence d’une nouvelle offre de formation intégrant la formation à distance, en particulier en créant la communauté de partage sur la formation utilisant le numérique (ForMiD-able) ainsi que le trophée de la Formation Mixte Digitale (FMD).

Le ministère de l’Agriculture et de la Forêt a créé rapidement sa plateforme Alim’agri.

Puis a été créé l’institut Convergences #DigitAg (dans le cadre des projets de recherche Convergences) piloté par Irstea qui réunit 17 acteurs dont les 4 centres de recherche nationaux dans le domaine agricole qui représentent 25 unités de recherche, 3 établissements d’enseignement supérieur (L’Université de Montpellier, Montpellier SupAgro et AgroParisTech) et l’Acta qui représentent les centres techniques agricoles.

Enfin, le projet européen Smartagrihubs réunit 160 partenaires issus de 22 pays dans le but de rapprocher les producteurs d’innovations numériques et les agriculteurs afin d’accélérer la transformation numérique du secteur agroalimentaire européen. 140 hubs d’innovations ayant leur propre écosystème ont l’ambition de se connecter dans un grand réseau européen. En France, les instituts techniques (ACTA, ARVALIS, API-AGRO) y ont inscrit leurs Digifermes et co-animent le cluster national.

Digifermes est un réseau de 13 fermes expérimentales qui défendent une vision de l’agriculture connectée. Chaque ferme est appuyée par une structure de Recherche, Développement et Innovation. L’objectif des Digifermes est de promouvoir une agriculture numérique qui réponde aux besoins des agriculteurs. Arvalis est à l’origine de la création du label des Digifermes en partenariat avec l’IDELE (Institut de l’Elevage), l’ITB (Institut Technique de la Betterave), Terres Inovia et l’ACTA. En Occitanie, seul l’Institut de la Vigne et du Vins (Vinnopole Sud-Ouest) est une Digiferme.

La chaire AgroTIC crée en 2016 par trois établissements d’enseignement supérieur et de recherche agronomiques, Montpellier SupAgro, Bordeaux Sciences Agro et l’Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture IRSTEA. L’enjeu de la chaire est d’explorer le potentiel de nouvelles technologies pour les usages agricoles, mais aussi de mieux comprendre les levers et les freins à leur adoption.

Citons enfin API-AGRO qui est une plateforme de partage et de diffusions de données et de services pour l’ensemble de l’écosystème agricole. Acteur majeur de la révolution numérique dans le secteur agricole en France, API-AGRO est le propulseur d’une vision stratégique à dimension européenne fondée sur l’intégrité et la sécurisation de données sectorielles dans un but de valorisation et d’innovation métier. Initiative issue du monde agricole, API-AGRO a pour but d’interconnecter et d’en fédérer les acteurs, publics et privés, autour d’une plateforme technologique indépendante, afin de développer les innovations portant la vision d’une agriculture performante et responsable. Outre le réseau des instituts techniques agricoles (ACTA), les Chambres d’Agriculture (APCA) et le GEVES, une quinzaine de structures privées ont investi au capital de la société API-AGRO SAS.

6. L’agriculteur est déjà très connecté.

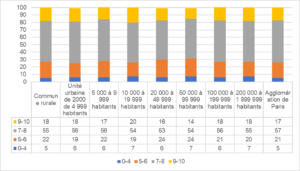

Déjà en septembre 2015, les agriculteurs étaient plus connectés que le grand public sur internet via les ordinateurs fixes ou portables Ils étaient en retrait pour la tablette ou le smartphone, mais c’est beaucoup dû à la couverture en 3-4G qui n’était pas encore complète dans les zones rurales.

- 81% des agriculteurs utilisaient Internet au moins fois par jour pour leur activité agricole.

- 72% pour la météo

- 71% pour les services bancaires

- 51% pour les actualités professionnelles agricoles

- 40% sur les données d’exploitation

- 33% les réseaux sociaux pour des sujets agricoles

- 82% visionnent des vidéos agricoles, 22% une fois par semaine.

- 70% des agriculteurs équipés d’un smartphone installent des applications professionnelles.

- 3 applications agricoles installées en moyenne

- 59% ont réalisé au moins un achat professionnel en ligne

Les applications mise à disposition gratuitement ou non, se multiplient : des applications officielles (santé animale, santé végétale, météo, diagnostic agroécologique…), des logiciels pour la facturation, la comptabilité, la traçabilité, la gestion des stocks, la relation avec les fournisseurs, avec les acheteurs, la gestion RH… des logiciels « tout en un ».

7. Il demeure des freins et des risques au développement du numérique agricole.

La directrice de DigitAg énonçait dans un séminaire récent les freins et les risques à réduire :

- La fracture numérique (la couverture en haut débit des zones rurales, qui est en cours d’achèvement, mais aussi l’e-illettrisme)

- Un système à 2 niveaux où la majorité des agriculteurs se retrouve fournisseurs de données, mais pas bénéficiaire de leur exploitation

- Le surendettement des agriculteurs pour s’équiper (cela a déjà été constaté pour les robots de traite)

- Une perte d’autonomie des agriculteurs qui deviennent dépendants des techniciens d’une part qui maîtrisent les systèmes d’information, et d’autre part, des fournisseurs pour la maintenance des équipements

- La captation des données et des connaissances associées par certains au détriment du collectif

- Un bouleversement de l’organisation du conseil agricole et des modalités de formation (de production et d’acquisition des savoirs).

8. Le besoin de formation au numérique est certain, mais il est multiforme, et se conjugue sans doute avec le besoin d’accompagnement et de conseil

La formation des agriculteurs, sans doute associée à celle du conseil agricole, peut permettre de réduire la fracture numérique, de favoriser l’adoption de l’agriculture numérique par un plus grand nombre, mais aussi de créer des écosystèmes vertueux au niveau des territoires et des filières, de favoriser le partage des données et des connaissances associées.

Au-delà de l’acquisition de savoirs par les agriculteurs, il s’agit aussi de les accompagner dans la modification de leurs pratiques induite par l’adoption d’une nouvelle solution numérique, et ce faisant, d’adapter la solution numérique au contexte spécifique des exploitations. Au-delà de l’acquisition individuelle d’une nouvelle compétence, il y a également une acquisition collective de la compétence numérique quand la solution numérique s’inscrit dans un projet de système d’information collectif, au niveau d’un territoire ou d’une filière. La mutualisation des expériences individuelles et la capitalisation de ces expériences peuvent être opérées dans le cadre de l’acquisition collective de la compétence numérique. Dans ce processus, la production de connaissance n’est plus le privilège de la recherche, des « sachants ». Le savoir est produit par le collectif dans le cadre même de la formation. La mutation numérique modifie ainsi le principe de la formation « à la papa » comme le disait Mme Christiane Lambert lors du séminaire organisé par VIVEA à Labège en novembre 2016 sur la formation mixte digitale. La compétence numérique en agriculture ne peut se faire dans le cadre de la transmission descendante du savoir de la vulgarisation agricole, mais dans un cadre plus dynamique de production du savoir, au sein d’un triptyque recherche/conseil/praticien. Et fort justement, ce mode de formation peut être mis en œuvre dans le cadre de la formation mixte digitale.

Pour illustrer ce propos, les premiers résultats de l’Observatoire des Usages de l’Agriculture Numérique d’une étude en cours sur le numérique et les éleveurs extensifs, indiquent que les besoins des éleveurs pour adopter des solutions numériques (robots et applications de gestion de troupeau et des pâtures) dépassent largement les besoins classiques de formation :

- Souhait de rencontrer les entreprises et de participer à la recherche

- Être formés sur la base des technologies / être capable de faire une première maintenance

- Être accompagné dans l’acte d’achat et la mise en place des outils numériques dans le cadre spécifique de son élevage.