Etat de la formation professionnelle continue

Auteur : Hugues JURICIC

Date : novembre 2025

Les dépenses dans la formation professionnelle continue ont considérablement augmenté de 2918 à 2022 pour arriver à un pallier depuis 2023. L’apprentissage qui est à la frontière entre la formation initiale et continue a eu un budget qui a plus que doublé, et la formation des demandeurs d’emploi ainsi que celle des salariés du secteur privé ont également eu un budget fortement en hausse.

Le monde est en forte évolution, les besoins en nouvelles compétences dans les entreprises, quelle que soit l’activité sont importants, les difficultés de recrutement se généralisent alors qu’en parallèle de nombreux demandeurs d’emploi ne trouvent pas d’offres d’emploi pouvant les satisfaire. L’objectif de la formation continue est de permettre l’adaptation des actifs aux besoins en compétences du marché de l’emploi afin de rester en activité. L’augmentation formidable des dépenses en formation professionnelle continue permet-elle de mieux atteindre cet objectif ? En particulier, le développement de l’apprentissage pour les formations de l’enseignement supérieur est-il le plus pertinent ?

Le développement de l’apprentissage dans le supérieur qui correspond à l’augmentation budgétaire la plus remarquable suggère qu’ainsi l’intégration des jeunes dans les entreprises qui ont besoin de recruter des nouvelles compétences est certainement mieux assuré. En revanche, la plus faible augmentation de l’apprentissage pour les jeunes du secondaire ainsi que la forte diminution des contrats de qualification pour les jeunes de moins de 26 ans, suggère que l’intégration dans l’emploi des jeunes les moins diplômés n’est pas favorisée alors que les entreprises manquent de main d’œuvre y compris pour les emplois les moins qualifiés, tout particulièrement dans les secteurs primaires et secondaires.

A. Évolution des budgets de la formation professionnelle continue

Les jaunes de la formation professionnelle continue sont publiés par la DARES en octobre de chaque année. Ils sont une source précieuse pour avoir une vue générale de la formation professionnelle continue qui est composée de plusieurs dispositifs.

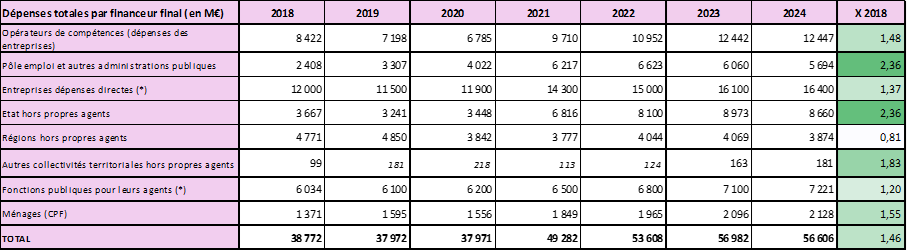

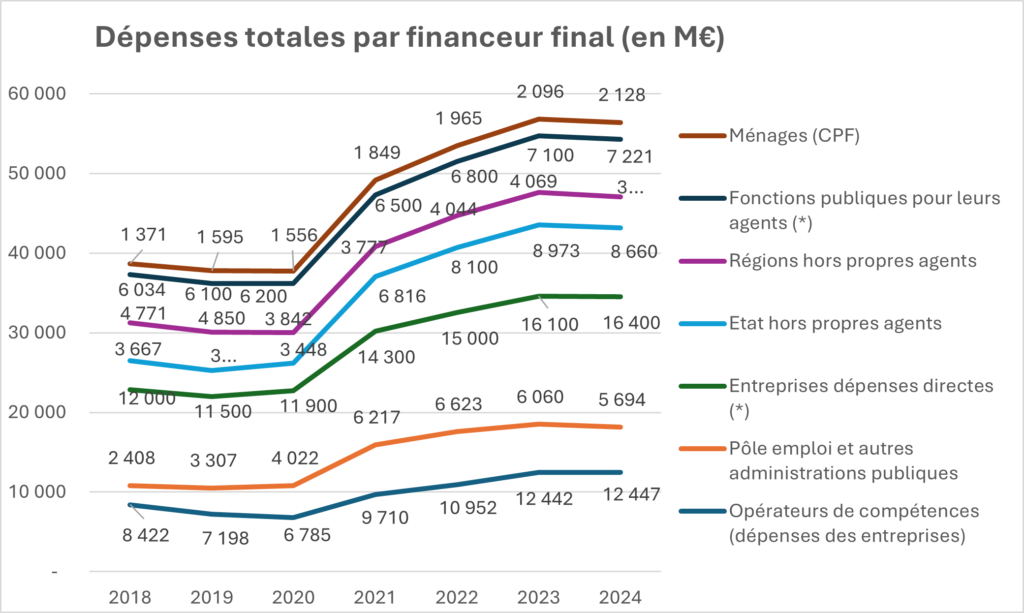

En regroupant les dépenses engagées par les différents financeurs au titre de la formation professionnelle continue, le budget global apparaît très important et en forte augmentation (+45%) depuis 2020, atteignant 56 milliards d’euros en 2024. À titre de comparaison, le budget de l’État pour l’enseignement scolaire a été de 90 milliards d’euros en 2024.

Il y a de façon évidente un changement de rythme en 2020 qui est imputable à l’ensemble des financeurs. Les budgets des Régions semblent stagner, mais ils ont été réaffectés sur des dispositifs avec la réorientation du budget de l’apprentissage vers les opérateurs de compétences.

Le programme « 1 jeune 1 solution » lancé en juillet 2020 au sortir du premier confinement, au moment où l’on a commencé à comprendre que la crise sanitaire se doublait d’une grave crise économique et sociale, a joué un rôle indéniablement prépondérant. On peut mettre en avant les aides exceptionnelles à l’apprentissage, mais aussi les aides à l’embauche des jeunes qui sera suivie par de la formation en entreprise, ou encore l’accompagnement des jeunes éloignés de l’emploi par France Travail et le soutien des Régions.

Sources : les jaunes de la formation professionnelle de 2020 à 2026

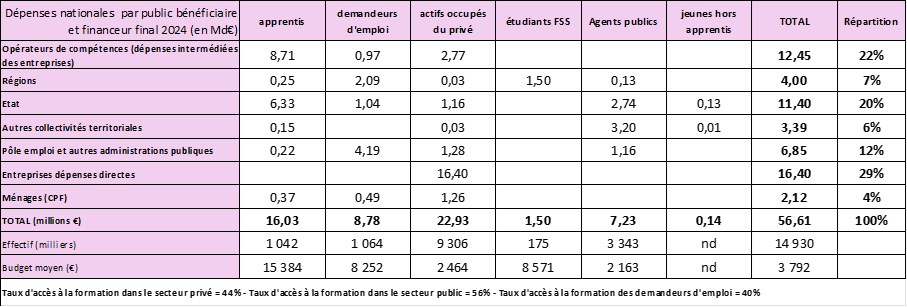

B. Répartition des dépenses selon les types de bénéficiaires

Il est intéressant pour analyser plus finement le phénomène d’augmentation du budget de la formation professionnelle continue, de répartir les dépenses selon les types de bénéficiaires. Il y a plusieurs types de bénéficiaires comme il y a en fait plusieurs types de formation. La formation professionnelle continue peut se définir comme la formation professionnelle pour les actifs, salariés, actifs non-salariés ou demandeurs d’emploi. C’est la formation mobilisée après la formation initiale, une fois sortie de l’enseignement initial, en considérant que l’apprentissage est de fait une sortie de l’enseignement initial et une entrée dans le monde du travail.

On peut différencier les formations selon leur finalité et le statut du bénéficiaire :

- La formation d’adaptation à leur poste des salariés du privé comme du public. La formation est financée par l’employeur.

- La formation d’adaptation à un nouveau poste dans le cadre d’une promotion interne (secteur privé) ou à la suite d’un concours (secteur public). La formation est financée par l’employeur.

- La formation de préparation à l’emploi des demandeurs d’emploi qui peut correspondre à une reconversion ou une simple mise à niveau. La formation est financée par France Travail.

- La formation de qualification à un métier avec un dispositif d’alternance : l’apprentissage, mais aussi les contrats de qualification ou de professionnalisation. Ce type de formation s’apparente à la formation professionnelle initiale surtout lorsque le bénéficiaire effectue l’alternance en fin de parcours de formation initiale. Dans ce cas, le dispositif de formation en alternance est très similaire au stage professionnel de fin d’études. La formation est financée par l’employeur avec des aides publiques (État et OCPCO).

- La formation de qualification à un métier sanitaire et sociale. La formation est financée par la Région dans le cadre réglementé des professions à la suite d’un concours d’entrée. Notons que la formation est conçue avec une effective alternance, cette fois-ci non pas conçue avec l’employeur, mais avec de potentiels employeurs choisis pour représenter les différentes facettes de l’exercice du métier.

- La formation du Compte Personnel de Formation, commanditée par l’actif bénéficiaire à partir de son compte personnel alimenté par les cotisations sociales, avec éventuellement un complément fourni par l’employeur ou par France Travail.

Sources : le jaune de la formation professionnelle de 2026

Les apprentis bénéficient d’une allocation moyenne qui couvre les coûts pédagogiques en centre de formation, mais aussi une aide à l’embauche qui a été largement bonifiée ces dernières années. Le budget annuel moyen calculé est de 15.384 euros ce qui place l’apprentissage en tête et explique sans aucun doute le succès de l’apprentissage. L’aide reçue par l’employeur correspond de fait à une aide à l’embauche, alors qu’il n’y a pas d’aide pour recruter un stagiaire en fin d’étude.

Les étudiants dans les formations sanitaires et sociales ont un budget de formation plus modeste principalement du fait que l’aide à la rémunération des stagiaires est limitée et seulement complémentaire aux autres ressources dont peuvent bénéficier les étudiants. Le budget annuel moyen de 8 571 est néanmoins conséquent. Il correspond toutefois à des formations diplômantes, proches des formations initiales du supérieur.

L’éducation nationale a calculé que le coût moyen en 2019 varie de 10 100 euros pour un étudiant à l’université à 15 700 euros en classes préparatoires aux grandes écoles. Avec un peu de recul, la formation sanitaire et sociale apparaît plutôt peu onéreuse. Cela est dû très certainement à l’intégration de la formation dans le processus de recrutement par les entreprises privées et publiques du secteur sanitaire et sociale qui ainsi pourvoient à leur besoin de main d’œuvre qui doit être dûment certifiée dans les différentes spécialités. D’ailleurs les stages durant la formation correspondent à une alternance quel que soit le niveau de qualification et la spécialité. L’internat pour les médecins fonctionnent sur une base similaire.

Les demandeurs d’emploi ne bénéficient pas tous d’une formation et surtout celle-ci peut être relativement de courte durée et non qualifiante. Dans le budget formation, la rémunération est souvent comptée, aussi le budget moyen calculé de 8 252 euros n’est pas négligeable et a considérablement augmenté depuis une dizaine d’années. Soulignons l’importance de la formation dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur parcours de retour à l’emploi, toutefois la formation des demandeurs d’emploi ne concernerait que 38% d’entre eux (sur une base annuelle) alors qu’elle concernerait 44% des salariés du secteur privé et 56% dans le secteur public.

La formation des salariés du secteur privé ou public est plus modeste rapportée à l’ensemble de l’effectif salarié. Le budget annuel moyen de plus de 2 464 euros pour les coûts de formation n’est pas négligeable, d’autant qu’il ne comprend pas la rémunération. Le budget annuel moyen de 2 163 euros est très similaire.

Globalement, la formation continue élargie à l’apprentissage a bénéficié à plus de la moitié des actifs ce qui justifie sans doute un budget global aussi important, d’un ordre de grandeur proche de celui d’éducation nationale. Sur 31,4 millions d’actifs en 2024, près de 14,9 millions ont bénéficié d’une formation, soit un taux de formation de 48% avec un budget moyen calculé de 3 792 euros.

C. Évolution des dépenses selon le type de bénéficiaire

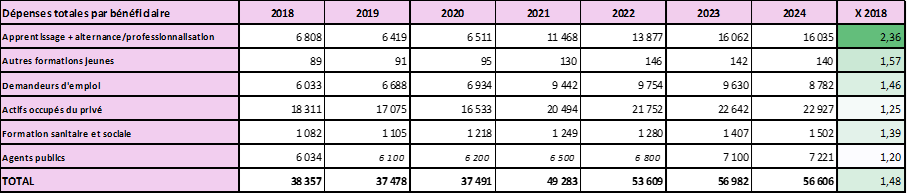

En regardant l’évolution de 2018 à 2024 de la répartition des dépenses selon le type de bénéficiaire, il apparaît clairement que le budget de l’apprentissage a considérablement augmenté depuis 2020, en plus que doublant (+136%). Mais l’augmentation importante concerne aussi les demandeurs d’emploi (+46%) ou les étudiants des formations sanitaires et sociales (+39%). Les évolutions de la formation des salariés du secteur privé (+25%) et du secteur public (+20%) sont plus modestes. Mais comme nous le soulignions ci-dessus le taux de formation des salariés est relativement élevé (44% pour le privé et 56% pur le public).

Sources : les jaunes de la formation professionnelle de 2020 à 2025

Alors que les difficultés de recrutement se généralisent dans tous les secteurs et pour tous les métiers depuis 2020 avec en même temps un effectif de demandeurs d’emploi qui reste à un niveau relativement élevé, il est tout à fait cohérent de mobiliser la formation pour faciliter le recrutement par les entreprises (apprentissage), pour aider à la reconversion ou à la remobilisation des demandeurs d’emploi ou encore pour faciliter l’adaptation des compétences des salariés en poste.

On peut néanmoins s’interroger sur le coût et l’efficacité pour aider les entreprises à recruter quand l’apprentissage correspond plus à un stage de fin d’étude ou pour aider les demandeurs d’emploi à trouver un emploi quand la formation ne débouche pas par une embauche dans une entreprise. A cela s’ajoute l’inquiétante faible augmentation de l’apprentissage pour les élèves du secondaire couplée à la forte diminution des contrats de qualification (ou professionnalisation) des moins de 26 ans.

D. Évolution de l’apprentissage

Le phénomène d’augmentation considérable du nombre des apprentis (+174% entre 2024 et 2018) est saisissant.

Mais il apparaît non moins clairement l’arrêt de cette augmentation en 2024 qui se traduit d’ailleurs par une stagnation du nombre cumulé des contrats d’apprentissage à fin août 2025 avec seulement +0,3% d’augmentation.

Cette relative plus faible augmentation correspond à une moindre augmentation (+0,8%) des niveaux de qualification du supérieur (niveau de qualification de 5 et plus) mais surtout à une diminution (-0,1%) qui s’amorce pour le secondaire (niveau de qualification de 3 et 4).

Tout d’abord, il apparaît une forte différence selon le niveau de qualification :

– L’augmentation est de +76% pour les diplômes préparés équivalents au bac ou infra bac,

– L’augmentation est de +326% pour les diplômes du supérieur.

Ainsi la proportion entre le supérieur et le secondaire s’inverse en 6 ans, le supérieur passant de 39% à 61% des nouveaux contrats. Dans le même temps, la durée moyenne des contrats d’apprentissage se raccourcit, passant tendanciellement d’un format de 2 ans à un format de 1 an.

Le développement de l’apprentissage dans les formations initiales du supérieur correspond pour l’essentiel à transformer la dernière année d’étude comportant un stage professionnel qui dure en général 6 mois par un contrat d’apprentissage. Pour l’entreprise comme pour l’étudiant, c’est une préembauche.

Pour l’entreprise, cela permet de sécuriser l’embauche de jeunes diplômés. Il peut y avoir une poursuite d’étude bien entendu, mais l’idée-force est bien de recruter.

Pour caricaturer le phénomène, le développement de l’apprentissage correspond à un transfert de dispositif de formation initiale à formation continue, ce qui conduit à un changement de statut des étudiants, mais aussi une alternative de financement des études pour le centre de formation. Cela facilite sans doute l’intégration des jeunes diplômés dans les entreprises, et pour les entreprises, cela aide à résoudre un peu les difficultés de recrutement de jeunes diplômés.

On peut craindre toutefois que les entreprises ayant la plus grande faculté à recruter en apprentissage soient précisément les plus grandes, celles qui ont le moins de difficultés pour recruter.

Il est difficile de conclure que le développement de l’apprentissage dans le supérieur permet de réduire significativement les difficultés de recrutement des entreprises, ou améliore l’attractivité des filières professionnelles.

Il est tout autant difficile de conclure que l’apprentissage dans le supérieur joue un rôle déterminant dans la diminution du chômage. Une autre conséquence de cette dynamique est la sensibilité accrue de l’apprentissage à la conjoncture économique qui peut inciter les entreprises à restreindre leurs embauches et par conséquent les contrats d’apprentissage. C’est ce qui semble se passer en 2025.

Ce phénomène de transformation de stage professionnelle en contrat d’apprentissage est moins frappant pour les formations professionnelles du secondaire. Il s’agit sans aucun doute d’un transfert de formation initiale vers l’apprentissage, mais sur une durée plus longue que dans l’enseignement supérieur.

L’attractivité de la filière professionnelle en est certainement améliorée, avec toutefois une diminution de l’intérêt pédagogique puisque les étudiants devenus apprentis ne peuvent changer de lieu de stage au cours de leur scolarité. On voit d’ailleurs les lycées/CFA organiser les cursus avec une première année découverte du métier et un passage en apprentissage en deuxième ou troisième année.

En fait, les difficultés de recrutement dans les filières et les métiers sont en amont de celles des entreprises qui désespèrent de faire venir à eux les jeunes pour les premiers niveaux de qualification. La question de l’attractivité des métiers est d’ailleurs à appréhender dès la découverte des métiers dans les collèges et doit mobiliser en bonne intelligence les enseignants de la filière générale, les parents, l’équipe enseignante des lycées professionnels (et CFA), les entreprises et sans doute aussi les anciens élèves salariés dans les entreprises.

L’apprentissage joue sans doute un rôle positif et peut alors avoir un impact pour réduire les difficultés de recrutement, mais aussi pour réduire le chômage des jeunes, car l’orientation vers les métiers qui embauchent aura pu se faire au plus tôt. Finalement, si le développement de l’apprentissage a été moins important pour les premiers niveaux de qualification, la cause n’est vraisemblablement pas du côté d’une moindre demande de la part des entreprises, mais plutôt du côté de la désaffection des jeunes (et des parents) pour les formations professionnelles.

Notons que l’on trouve un intérêt pour les premiers niveaux de qualification pour des jeunes dans le cadre d’une reconversion. C’est ainsi que l’on voit des contrats d’apprentissage se développer pour des plus de 26 ans, ce qui conduit les CFA à créer des classes mixant des jeunes et des moins jeunes.

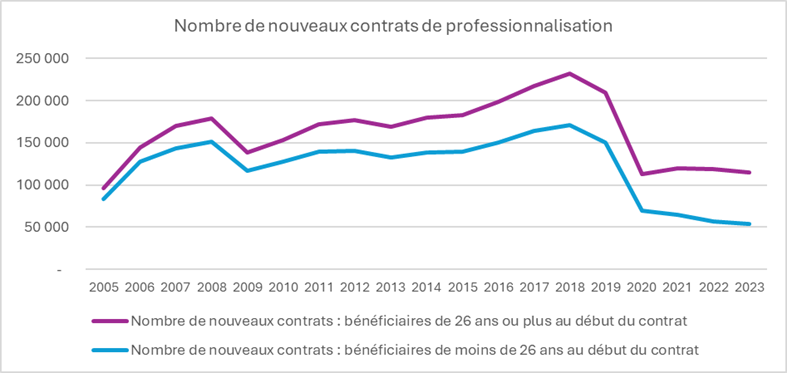

E. Évolution des contrats de professionnalisation

Soulignons la mixité d’âge et de statut dans des filières de formation professionnelle où des contrats de professionnalisation ont pu être proposés, le plus souvent dans le cadre de reconversion de demandeurs d’emploi. Le contrat de professionnalisation permet l’embauche avec la mise en place d’une formation en alternance débouchant sur une qualification. C’est un dispositif qui s’apparente de plus en plus à l’apprentissage. Le public visé est plutôt celui des demandeurs d’emploi en déficit de qualification ou en reconversion, alors que l’apprentissage concerne pour l’essentiel des jeunes en formation initiale.

A fin août 2025, il y a 61 770 contrats pour les 26 ans et plus et 53 587 pour les moins de 26 ans.

Soulignons que la tendance baissière des contrats de professionnalisation se poursuit en 2025 avec une baisse du nombre de bénéficiaires à fin août 2025 par rapport à la même période en 2024 de -16%. La baisse est encore plus marquée pour les moins de 26 ans : -25% contre -9% pour les plus de 26 ans.

Il y a à l’évidence un chevauchement des dispositifs, le développement de l’apprentissage à partir de 2018 correspond précisément à un décrochage des contrats de professionnalisation. L’aide au contrat d’apprentissage est plus attractive, ce qui peut expliquer le moindre intérêt des contrats de professionnalisation. Il importe néanmoins de maintenir ce dispositif qui permet de proposer des formations alternantes à l’embauche qui ne seraient pas proposées par l’apprentissage, en particulier pour les demandeurs d’emploi ayant plus de 26 ans, ou pour obtenir des qualifications (ou certifications) nécessitant moins de temps de formation.

Télécharger le document : Etat de la formation professionnelle continue à fin 2025